「リコッタチーズの食べ方をそのまま」と検索したあなたは、きっとこの優しい味わいのチーズをどう活用すればよいか迷っているのではないでしょうか。クセが少なく、ふんわりとした食感が特徴のリコッタチーズは、実は「チーズじゃない?」と疑問に思われるほど独特な製法を持ち、なぜ二度煮るのかという点でも注目されています。

本記事では、そんなリコッタチーズのおすすめ食べ方を中心に、朝食やパンに合うアレンジ、パスタへの応用、レシピ 人気のおかず活用法まで幅広く紹介します。また、レシピでおつまみとしてワインに合うアイデアや、おつまみで人気のトッピング例、焼くとどうなる・加熱するとどうなるといった調理時の変化も丁寧に解説。

手軽さとヘルシーさを両立できるリコッタチーズの魅力を知れば、きっと冷蔵庫に常備したくなるはずです。初めての方でもすぐに試せる実用的な内容をそろえましたので、ぜひ最後までご覧ください。

- リコッタチーズの製法と他のチーズとの違い

- そのまま食べる際のおすすめの食べ方やアレンジ

- 加熱や焼いたときの食感や風味の変化

- 朝食やおつまみ、おかずへの具体的な活用法

リコッタチーズの食べ方がそのままの魅力とは

チーズじゃない?その製法と特徴

リコッタチーズは、一般的なナチュラルチーズとは異なる製法で作られています。そのため「チーズじゃないのでは?」と思う人もいるかもしれません。実際にはチーズの一種ですが、分類上は再加熱によって作られるホエー(乳清)チーズに位置づけられます。

通常のチーズは、牛乳にレンネットなどを加えて凝固させ、その固形分であるカードを主原料とします。これに対し、リコッタチーズは、そのときに残る水分「ホエー」を加熱して再度たんぱく質を凝固させることで作られます。リコッタはイタリア語で「再び煮た」という意味があり、名前からも製法の違いがわかります。

こうした背景から、リコッタチーズはナチュラルチーズに比べてクセが少なく、非常にやわらかくて軽い食感が特徴です。さらに塩分も控えめなため、そのままでも食べやすく、デザートや朝食などにも幅広く使えます。

一方で、水分量が多いため保存性が低く、開封後は数日以内に食べ切る必要があります。あらかじめ小分けになった商品を選ぶなどの工夫が必要です。

このように、リコッタチーズは通常のチーズとは製法も性質も異なりますが、そのやさしい味わいと用途の広さから、多くの料理で活躍する食材です。

なぜ二度煮る?製造方法からわかる食感の理由

リコッタチーズが「二度煮る」と言われる理由は、その製法にあります。先に作られたチーズの工程で残ったホエーを、もう一度加熱することでたんぱく質を再凝固させて作るからです。この工程が、リコッタならではの独特の食感を生み出しています。

具体的には、加熱されたホエーの中に酢や酸性の液体を加えることで、乳清たんぱく質が固まって浮き上がってきます。これを丁寧にすくい取って水切りすることで、ふんわりとした食感のリコッタが完成します。

このように「二度煮る」ことで得られる食感は、なめらかでくちどけが良く、他のチーズとは一線を画します。特に、パンに塗ったり、果物に添えてそのまま食べる場合でも、重たさを感じにくいという利点があります。

ただし、製法上ホエー由来のチーズであるため、たんぱく質の種類が一般的なチーズとは少し異なります。カルシウムは比較的少なく、たんぱく質も控えめなため、栄養補給目的で食べる場合は他の食材と組み合わせることが勧められます。

このように、リコッタチーズの「二度煮る」工程には、やさしい食感を生むという明確な理由があるのです。

加熱・焼くとどうなる?調理変化と注意点

リコッタチーズは加熱すると水分が抜けて固まりやすくなりますが、溶けてとろけるタイプのチーズとは違い、形が崩れにくいという特徴があります。このため、焼いたり温めたりしても、ふんわりとした食感がある程度残り、仕上がりが重くなりすぎないのが魅力です。

例えば、パンの上にリコッタチーズをのせてトーストすると、外は香ばしく、中はしっとりとした食感になります。また、グラタンやラザニアなどのオーブン料理に使うと、ベシャメルソースのように滑らかな層を作り、料理全体をやさしくまとめてくれます。

一方で注意が必要なのは、過度な加熱によって水分が抜けすぎると、ボソボソとした食感になる点です。特に電子レンジでの加熱や長時間のオーブン調理では、乾燥して風味が落ちることがあります。加熱時間は短めに設定し、仕上げに使うような感覚で取り入れると良いでしょう。

このように、リコッタチーズは加熱してもクセが出にくく、さまざまな料理に応用できますが、やさしい風味や柔らかさを保つためには、加熱方法と時間に工夫が必要です。

栄養価とカロリー|ヘルシー志向との相性

リコッタチーズは、他のチーズと比べて脂質や塩分が控えめで、たんぱく質が含まれていることから、ヘルシー志向の人にとって取り入れやすい食材の一つです。一般的な市販のリコッタチーズ100gあたりのカロリーは約150〜180kcal程度で、カッテージチーズに近い数値です。

特に注目したいのは、牛乳由来の乳清たんぱく質を含んでいる点です。このたんぱく質は消化吸収が早く、筋肉の回復やダイエット中の栄養補給にも向いています。また、塩分が低いため、減塩を意識している人でも使いやすいという利点があります。

ただし、カルシウムや脂質の含有量は他のチーズに比べるとやや少なめです。そのため、骨の健康を重視したい場合やエネルギー補給を重視する方には、他の食材と合わせて摂取するのがおすすめです。

また、リコッタチーズには砂糖などの甘味が加えられているタイプもあるため、選ぶ際は栄養表示を確認するようにしましょう。無糖タイプを選べば、料理の味付けに影響せず、さまざまなメニューに活用できます。

このように、リコッタチーズは栄養バランスに優れたチーズの一種として、健康的な食事に無理なく取り入れることができます。

人気の理由とそのまま食べる利点とは

リコッタチーズが人気を集めている背景には、クセのない味わいと多用途に使える柔らかい食感があります。そのままでも美味しく食べられる点が、特に忙しい生活を送る人や料理初心者に支持されている理由です。

まず、風味が非常にマイルドであることから、スイーツにもおかずにも応用しやすく、食材の味を邪魔しない特徴があります。塩分も控えめで、あらゆる調味料やトッピングと組み合わせやすいため、自分好みにカスタマイズできる点も魅力です。

例えば、カットしたフルーツにのせて軽くはちみつをかけるだけでデザートが完成しますし、サラダに加えればクリーミーさと満足感をプラスできます。特別な調理をしなくても食べられるので、キッチンに立つ時間がない日でも手軽に楽しめます。

一方で、味があっさりしている分、人によっては物足りなさを感じることもあります。また、水分が多いタイプは扱いに注意が必要で、料理に使う際は水切りをしておくと仕上がりが安定します。

このように、リコッタチーズは手軽さ・応用力・健康面での利点が揃っているため、幅広い層に選ばれているのです。

【リコッタチーズの食べ方】そのままを楽しむレシピ集

朝食やパンにおすすめの簡単アレンジ

朝の食事にリコッタチーズを取り入れることで、手軽かつ栄養バランスの取れた一皿を用意することができます。調理の手間がほとんどかからないため、忙しい平日にもぴったりです。

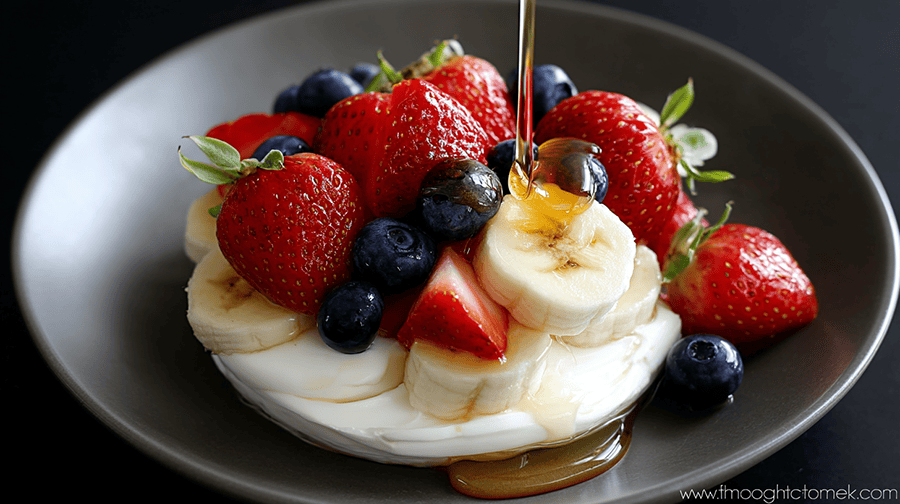

例えば、トーストしたパンにリコッタチーズをのせ、スライスしたアボカドやトマトをトッピングすれば、見た目も美しく満足度の高い朝食になります。甘いアレンジを好む場合は、バナナやブルーベリーなどのフルーツと一緒にのせて、はちみつを少量かけるだけでも完成します。

また、リコッタは柔らかくてパンに塗りやすいため、バターやジャムの代わりに使うことで脂質や糖分を控えることができ、ヘルシー志向の方にも適しています。

ただし、水分が多いため、パンが湿りすぎるのを避けたいときは、パンをしっかりトーストしたり、事前にリコッタの水気を軽く切っておくと良いでしょう。

このように、リコッタチーズは朝のパンメニューに手軽に取り入れられ、見た目・味・栄養のバランスが取れた一品を簡単に作ることができます。

そのままで美味しい!人気の食べ方ベスト3

リコッタチーズはそのままでも楽しめる数少ないチーズのひとつです。味が控えめでクセがなく、さまざまな食材と相性が良いため、調理せずに食べる方法が人気を集めています。ここでは、特に支持されている3つの食べ方をご紹介します。

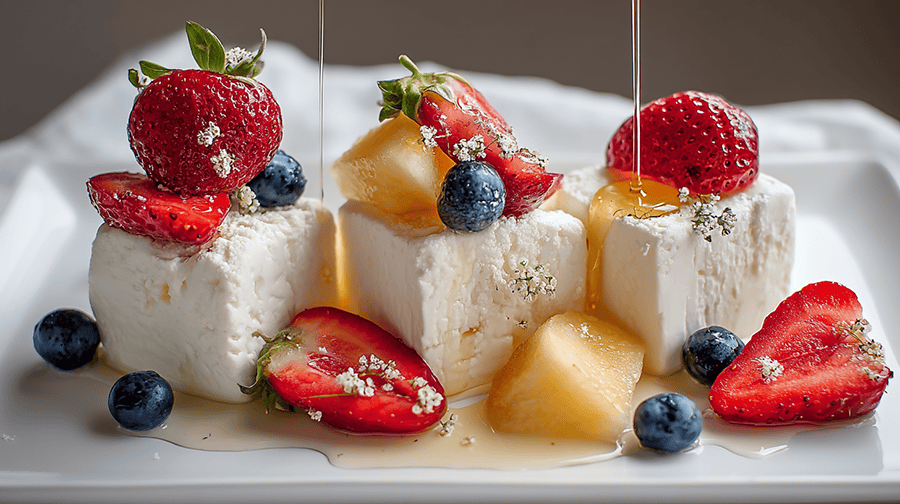

まず一つ目は「フルーツ+リコッタ+はちみつ」の組み合わせです。いちごやブルーベリー、バナナなどの果物とリコッタを一緒に盛り付け、上からはちみつを垂らすだけで、見た目も味わいも華やかなデザートになります。ヨーグルトに似た感覚で食べられるため、朝食や軽食にも向いています。

二つ目は「サラダへのトッピング」です。ベビーリーフやルッコラ、トマトと合わせてオリーブオイルとバルサミコ酢をかけると、リコッタの柔らかさがサラダにクリーミーなアクセントを加えます。淡白な味わいが野菜の風味を引き立て、飽きずに食べられるのが特徴です。

三つ目は「クラッカーにのせるシンプルおつまみ」です。リコッタをクラッカーにのせ、黒胡椒をひとふりするだけで完成します。ハーブやドライフルーツ、ナッツを添えればアレンジの幅も広がり、ちょっとした来客のおもてなしにも使えます。

どの食べ方も調理の手間がかからず、素材の良さを活かせるのが共通点です。冷蔵庫に常備しておくと、手軽にバリエーション豊かな一品を作ることができます。

ワインに合うおつまみレシピとトッピング例

リコッタチーズはワインとの相性も良く、おつまみとしての使い方が広がっています。クセがないため赤・白どちらのワインにも合わせやすく、ちょっとした工夫で見栄えのするプレートが簡単に作れます。

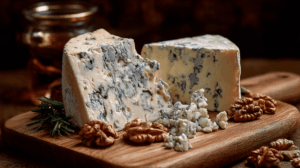

一つの定番は「ドライフルーツとナッツをトッピングする」方法です。リコッタを小さな器に盛り、上にレーズンやイチジク、クルミなどをのせて、オリーブオイルを数滴垂らせば完成です。甘さとコクのバランスが取れた一品になり、白ワインとの組み合わせが特におすすめです。

次に試したいのが「プロシュート(生ハム)と合わせる」アレンジです。リコッタをクラッカーやバゲットに塗り、その上に生ハムをのせることで塩味とクリーミーさが融合します。こちらは赤ワインと相性が良く、満足感のある一口になります。

さらに「トマトとハーブのカプレーゼ風」もおすすめです。ミニトマトとリコッタを交互に並べ、オリーブオイルとバジルをかけると、爽やかで見た目も華やかなおつまみになります。お酒が進む味わいながらも重くないため、食事の前の前菜としても重宝されます。

このように、リコッタチーズはシンプルな食材と組み合わせるだけで、おしゃれなおつまみに早変わりします。素材の味を引き立てながらも、食卓にアクセントを加えたいときにぴったりなアイデアです。

おかずに応用するコツと味付けアイデア

リコッタチーズはそのまま食べるだけでなく、おかずに応用することもできます。淡白でクセがない分、主張の強い食材や調味料とも合わせやすく、アレンジ次第で幅広いレシピに活かせます。ただし、水分が多いという性質から、調理時には少し工夫が必要です。

まず、おかずに使うときの基本的なコツは「水切り」と「加熱タイミング」です。リコッタは水分が多いため、料理にそのまま加えると全体が水っぽくなってしまうことがあります。事前にキッチンペーパーなどで軽く水気を取るだけでも、食感や味のまとまりが良くなります。

次に、加熱調理をする際は、リコッタを最後に加えるのがポイントです。長時間加熱すると水分が飛びすぎて、ボソボソとした食感になることがあるため、火を止める直前に加えると、なめらかさが保たれます。

味付けのアイデアとしては、和風・洋風どちらにも対応できます。例えば、ほうれん草やひじきと和えて醤油やだしを加えれば、白和えのような和風副菜に。また、ミートソースに加えればラザニア風の仕上がりになります。オムレツの具に混ぜれば、ふわっとした食感を演出でき、朝食にもぴったりです。

一方で、リコッタ自体には味がほとんどないため、塩やこしょう、ナツメグなどを軽く加えることで素材の甘みが引き立ちます。トマトやズッキーニなど水分が多い野菜と合わせる場合は、リコッタの水気とバランスを取るようにすると全体がまとまりやすくなります。

このように、リコッタチーズは味付けと調理方法に少し気を配るだけで、おかずにも活用できる万能な食材です。料理のアクセントとして取り入れることで、いつものメニューにやさしい変化を与えることができます。

リコッタチーズの食べ方をそのままのポイントまとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- リコッタチーズはホエーを再加熱して作られる非熟成タイプのチーズ

- 「チーズじゃないの?」と思われやすいが、分類上はホエーチーズに該当する

- クセがなく柔らかな食感が特徴で初心者でも食べやすい

- 水分量が多く保存期間は短めなので早めに使い切る必要がある

- 加熱すると水分が抜けて食感が変わりやすい

- 焼いても溶けにくく形が残りやすいため、仕上げ用途に向いている

- 過度な加熱はパサつきの原因となるため調理の最後に加えるのが理想

- 栄養価は控えめながら低脂質・低塩分でヘルシー志向に適している

- そのままで食べられる利便性が人気の理由の一つ

- 朝食のパンやトーストに塗るだけで栄養価のある一品になる

- フルーツとはちみつを合わせると手軽なデザートになる

- クラッカーにのせると簡単なおつまみとして使える

- サラダにトッピングすれば食感と見た目に変化を加えられる

- ワインとの相性が良く、ドライフルーツやナッツとの組み合わせが定番

- おかずに使う場合は水切りや味付けの工夫が必要になる

参考資料:リコッタチーズとは?|チェスコ株式会社