自宅で気軽に楽しめるチーズの中でも、旨味がぎゅっと詰まったハードチーズは、ワインに合うおつまみとして人気があります。とはいえ、「ハードチーズの食べ方」と検索する方の多くは、そのまま食べるタイミングや切り方、保存の仕方など、基本的な扱いに迷いがあるのではないでしょうか。

本記事では、ナチュラルチーズの塊の食べ方のポイントから、削ることで映える盛り付けの工夫、市販チーズを活用したおもてなしアイデアまで幅広く紹介します。初心者の方でも分かりやすいように、チーズの種類別の特徴や、皮は食べられる?という素朴な疑問にも丁寧にお答えします。

また、ゴーダチーズはそのまま食べても美味しいですか?といった具体的な疑問にも触れながら、ハード系チーズとは何かを理解し、食卓での応用力を高められる内容にまとめました。さらに、日持ちしますか?と気になる保存方法についても詳しく解説しています。

ハードチーズの魅力をしっかり味わうための知識と実践テクニックを、この記事でぜひ身につけてください。あなたにぴったりの食べ方やおすすめの組み合わせが、きっと見つかります。

- ハードチーズの種類や特徴、適した切り方がわかる

- そのまま食べる際のポイントや注意点が理解できる

- 保存方法や日持ちの目安を把握できる

- ワインやおつまみとのおすすめペアリングが学べる

ハードチーズの食べ方の基本と楽しみ方

種類と特徴を知ろう(ハード系とは何か含む)

ハードチーズとは、水分量が少なく、しっかりと熟成された固めのチーズを指します。しっとり感のあるソフトチーズとは異なり、カットしたときに崩れにくく、保存性にも優れているのが大きな特長です。

なぜこの分類が重要かというと、チーズ選びの際に風味や食感の傾向を把握できるからです。ハードチーズは、長期熟成によって旨み成分であるアミノ酸が結晶化しており、コク深い味わいが楽しめます。チーズの中でも「噛むたびに旨味が広がる」と感じやすいのはこのタイプです。

具体的な種類としては、以下のようなものがあります。

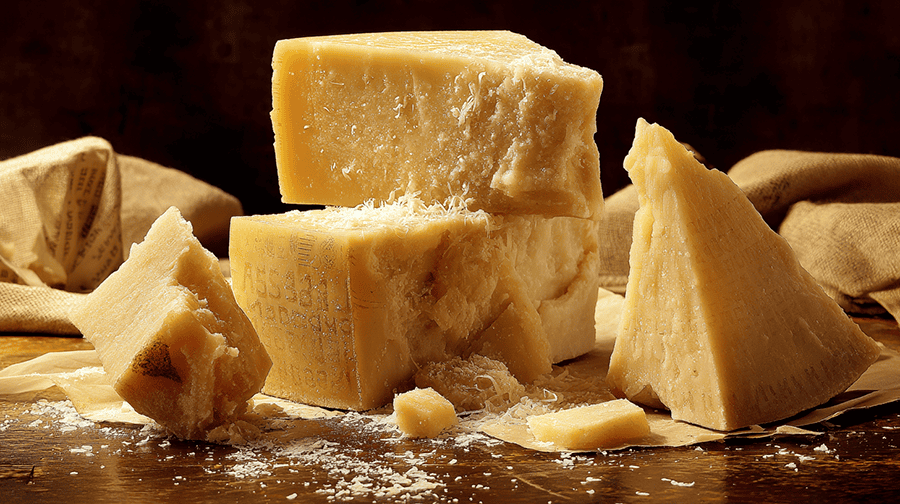

- パルミジャーノ・レッジャーノ:24〜36ヶ月の熟成で、ナッツのような香ばしさと深い塩味が特徴。

- グラナ・パダーノ:パルミジャーノよりもマイルドで、熟成期間は短め。

- ミモレット:鮮やかなオレンジ色で、熟成が進むほどに旨味と硬さが増します。

- コンテ:ミルクの甘みとナッティな香りがバランス良く、やや柔らかめのハードタイプ。

- ゴーダ(長期熟成):熟成が進んだものは硬く、カラメルのようなコクが感じられます。

一方で、ハードチーズは包丁で切るには少々力が要ることがあります。また、熟成が進みすぎたものはひび割れしやすく、扱いが難しい場合もあります。

このように、ハードチーズは種類ごとに食感や風味が異なるため、使い道や好みによって選ぶことが大切です。はじめての方は、ミモレットやゴーダなど比較的マイルドなタイプから試すのがおすすめです。

塊や市販チーズのそのままの食べる方法と注意点

塊や市販のハードチーズは、そのまま食べても十分に美味しさを楽しめる食品です。特別な調理をしなくても、適度な厚さにスライスするだけで濃厚な風味と食感を堪能できます。

これは、ハードチーズが加熱や調理によらずに味わいが完成されている食品だからです。熟成によって旨味が凝縮されているため、薄くカットするだけで口の中に広がる味のバランスが整っています。

例えば、5mmほどの厚さにスライスしたパルミジャーノ・レッジャーノは、噛むたびに香りとコクが引き立ちます。ミモレットであれば、ピーラーで削ると見た目も華やかになり、ホームパーティーのプレートにも適しています。

ただし、注意点もあります。まず、外皮(クラスト)は非常に硬く食べにくい場合があるため、食べる前に取り除くほうが良いです。また、冷蔵庫から出した直後は風味が閉じているため、15〜30分ほど室温に戻してから食べるのが理想的です。温度が上がることでチーズ本来の香りや風味が際立ちます。

さらに、市販のチーズはパッケージの保存条件をよく確認し、開封後はラップで密閉して空気を避けることが大切です。乾燥やカビの発生を防ぎ、味を長持ちさせることができます。

このように、塊や市販のチーズはそのままでも十分に楽しめますが、温度や皮の処理、保存方法といったポイントを押さえておくことで、より満足度の高い食体験につながります。

切り方と見栄えよく仕上げるコツ

ハードチーズを上手に切るには、見た目の美しさと食べやすさのバランスを考えることが重要です。均一な厚さや形状を保つことで、盛り付けたときに整った印象になり、味わいも引き立ちます。

なぜ切り方が大切かというと、形によってチーズの食感や風味の感じ方が変わるからです。厚く切りすぎると口の中で固さばかりが際立ち、逆に薄すぎると風味を感じにくくなります。また、切り方が雑だと見た目にも影響し、せっかくの食卓が台無しになってしまうこともあります。

例えば、パルミジャーノ・レッジャーノやグラナ・パダーノのように結晶が多くて硬いタイプは、専用のチーズナイフ(クサビ型)で「割る」ようにカットすると、自然なひび割れが生まれ、 素朴な見た目が魅力的に映ります。一方で、ゴーダやコンテのようなやや柔らかめのハードチーズは、薄く均等にスライスしたほうが口当たりもよく、プレートに並べたときの印象も整います。

なお、切る際には冷蔵庫から出して10〜15分ほど常温に戻すと切りやすくなります。チーズが冷えたままだと割れやすく、断面もガタつきやすいためです。

このように、チーズの種類に応じたカット方法を選ぶことが、美しくおいしい盛り付けにつながります。自宅用でも来客用でも、切り方ひとつでチーズの魅力をぐっと引き出せるようになります。

外皮(皮)は食べられる?部位ごとの違いと扱い方

ハードチーズの外皮は、食べられるものとそうでないものがあります。種類ごとの特徴や加工方法によって異なるため、見た目やラベルをしっかり確認することが必要です。

多くのハードチーズでは、外皮(クラスト)が硬く、チーズの内部を保護する役割を果たしています。これには自然にできた皮や、ワックス・パラフィンなどの人工被膜が含まれます。食用かどうかはこの加工の違いで分かれます。

例えば、パルミジャーノ・レッジャーノのような自然な外皮は非常に硬いですが、食べても害はありません。ただし、風味が強く食感が悪いため、料理に使う際に煮込みの出汁として利用されることが多いです。一方で、ミモレットやエダムのようにワックスで覆われた外皮は、食品用のワックスであっても通常は食べないのが一般的です。

また、一部の輸入チーズには「非食用」と明記されたラベルが付いています。このような場合は、削り取るかカットして取り除いてから提供してください。うっかり口に入れると食感だけでなく健康面でも不安が残ります。

こうして外皮の扱いを正しく理解することで、安全にチーズを楽しむことができます。見た目が同じでも、食べられるかどうかは種類によって異なりますので、慣れるまでは専門店のスタッフに確認するのも良い方法です。

保存方法と日持ちの目安:美味しさを保つコツ

ハードチーズは他のチーズに比べて水分が少ないため、比較的日持ちする食品ですが、保存方法を誤ると風味が落ちるだけでなく、乾燥やカビの原因になります。おいしさを保つためには、適切な温度管理と包み方が重要です。

まず、冷蔵保存が基本となります。チーズは乾燥に弱いため、ラップで密閉するだけでなく、さらに保存袋に入れておくと、冷蔵庫内の乾燥を防げます。特に、冷気が直接当たりやすい冷蔵室ではなく、野菜室での保存がおすすめです。温度が安定し、乾燥もしにくいため、チーズの風味が保たれやすくなります。

保存期間の目安としては、未開封のハードチーズは冷蔵庫で1〜2か月程度持ちます。開封後は種類や保存状態にもよりますが、2週間〜1か月を目安に使い切るのが良いでしょう。カット済みのものは空気に触れる面が多いため、やや短めに考えておくと安心です。

一方で、表面にうっすら白いカビが生えた場合でも、すぐに廃棄する必要はありません。カビの部分を厚めにカットすれば、内部は問題なく食べられることが多いです。ただし、ピンク色や黒っぽいカビは傷みのサインですので、異臭がする場合は食べないようにしてください。

また、どうしても食べきれないときは、冷凍保存も可能です。風味は多少落ちますが、すりおろして料理に使う場合などには十分実用的です。小分けにしてラップし、密閉袋に入れてから冷凍すれば、約1か月ほど保存できます。

このように、保存方法を工夫することで、ハードチーズの美味しさを長く楽しむことが可能になります。チーズは生鮮品ではないとはいえ、適切な管理が必要なデリケートな食品です。

ハードチーズの食べ方の応用とアレンジ術

ゴーダチーズなど人気種類の楽しみ方と風味比較

ハードチーズの中でも、ゴーダチーズは特に親しみやすく、家庭でも取り入れやすい人気の種類です。その風味の変化や食べ方を知っておくことで、より一層楽しみが広がります。

ゴーダチーズはオランダ原産で、若いものはマイルドでクリーミーな味わい、熟成が進むとカラメルのようなコクと結晶のジャリッとした食感が出てきます。特に12か月以上熟成された「オールドゴーダ」は旨味が凝縮されており、ワインやウイスキーとの相性も抜群です。

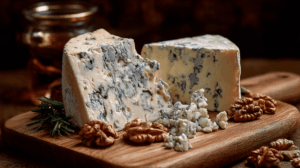

一方で、ミモレットはフランス原産で、オレンジ色の見た目が特徴的です。若いうちはやや弾力があり、熟成が進むとカットするのも難しいほど硬くなります。風味はナッツやカラメルに近く、おつまみとしてそのまま食べるだけでなく、すりおろして料理に使うのもおすすめです。

また、コンテはフランスの代表的なハードチーズで、まろやかなミルクの甘さと香ばしさを併せ持っています。厚めにカットしても食べやすいため、ワインプレートにもよく登場します。

このように、同じハードチーズでも種類ごとに食感や味わいに明確な違いがあります。気分や食事のシーンに応じて選ぶことで、より多彩な楽しみ方が可能になります。初めての方であれば、ミモレットやゴーダなど比較的クセの少ないチーズから始めるのがおすすめです。段階的に風味の強いチーズに挑戦すると、自分の好みが明確になっていきます。

おつまみやワインと合わせるおすすめのペアリング例

ハードチーズをもっと楽しむためには、相性の良いおつまみや飲み物とのペアリングが欠かせません。特に、ワインや果物、ナッツなどとの組み合わせは、チーズの風味を引き立ててくれる重要な要素です。

これは、ハードチーズの持つ塩味や旨味、熟成によるコクが、甘みや酸味、香ばしさといった他の味覚と組み合わさることで、味のバランスがより深く感じられるためです。組み合わせ次第で、チーズの印象は大きく変わります。

例えば、パルミジャーノ・レッジャーノには、ドライフルーツやくるみ、赤ワイン(特にフルボディのカベルネ・ソーヴィニヨン)がよく合います。熟成された旨味と渋みのあるワインが絶妙に調和します。

ミモレットには、フレッシュな洋ナシやグリーンアップルがおすすめです。フルーツのジューシーさが、チーズのコクを軽やかに引き立てます。白ワインであればシャルドネが合いやすいでしょう。

ゴーダチーズの場合は、クラッカーにのせて少量のハチミツを添えると、甘じょっぱいバランスが際立ちます。また、黒ビールやバーボンなどコクのあるアルコールとの相性も良好です。

このように、チーズごとに異なる風味の特性を活かしながら、甘み・酸味・香ばしさを意識したおつまみと組み合わせることで、食卓をワンランク上に引き上げることができます。難しく考えず、まずは自分の好みを軸に、少しずつ試していくことが楽しむコツです。

削って盛るだけ!映えるプレート作りと道具の工夫

ハードチーズをおしゃれに見せたいときには、「削って盛る」というシンプルな方法が効果的です。ちょっとした工夫で、誰でもインスタ映えするような華やかなチーズプレートを作ることができます。

こうした盛り付けが映える理由は、チーズを削ることで形に変化が生まれ、立体感や動きが出るためです。単にカットするよりも、削ったチーズのランダムな形が自然な雰囲気を演出してくれます。

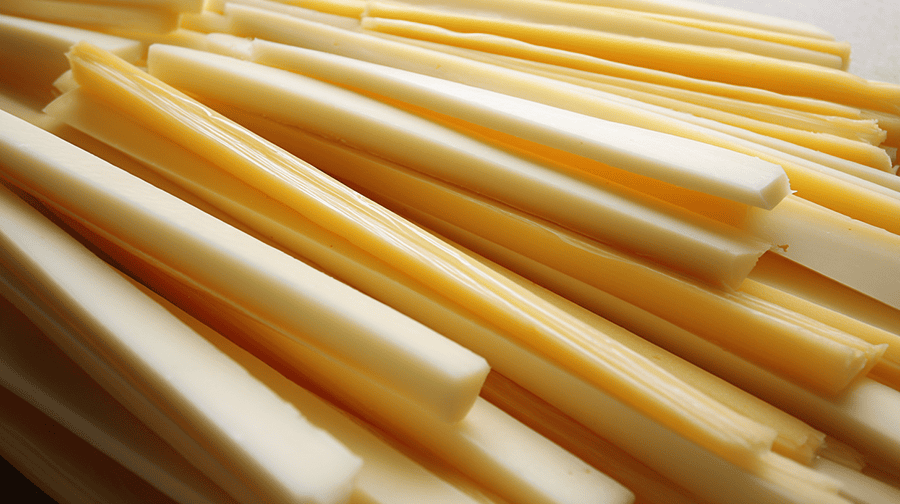

たとえば、ミモレットやパルミジャーノなどはピーラーやスライサーで薄く削ることで、軽やかでリズミカルな見た目になります。コンテやゴーダは細長くスティック状にすることで、他の食材とも調和しやすくなります。

使用する道具にもこだわりたいところです。チーズ専用のスライサーやピーラーがあると、仕上がりの美しさが格段に向上します。市販の包丁でも代用できますが、切れ味が悪いと断面が崩れてしまうため、できればチーズカッターを用意すると便利です。

また、木製のチーズボードにナッツやフルーツを添えたり、蜂蜜やドライフルーツを小皿で添えることで、より豪華な印象になります。彩りを意識すると、写真映えもよくなり、ゲストにも喜ばれるプレートが完成します。

こうして削る・盛る・添えるの3つを意識するだけで、特別な調理をしなくても印象的なチーズプレートを作ることができます。誰でもすぐに取り入れられる工夫なので、ぜひ試してみてください。

市販チーズを使った簡単おもてなしアレンジアイデア

市販のハードチーズでも、少しの工夫を加えるだけで手軽なおもてなし料理に変えることができます。特別な食材や調理技術がなくても、センスよく盛り付けることで、来客時のテーブルがぐっと華やかになります。

こうしたアレンジが喜ばれるのは、手間が少ないのに見た目にインパクトがあり、味の満足度も高いからです。料理初心者でもすぐに実践できるうえに、チーズそのものの美味しさを活かせるのが特徴です。

例えば、ゴーダチーズを一口サイズにカットし、ドライいちじくやアーモンドと一緒にピックで刺せば、シンプルながら洗練されたカナッペになります。見た目のコントラストもあり、ワインにもよく合います。

また、パルミジャーノ・レッジャーノをピーラーで削り、バルサミコ酢を数滴たらしたルッコラとあえるだけで、即席のチーズサラダが完成します。味のバランスが良く、肉料理の付け合わせとしても使えます。

さらに、ミモレットやコンテを細長くカットして、クラッカーやフランスパンにのせると、手軽なチーズトースト風のおつまみになります。ここに蜂蜜やジャムを少し添えると、甘じょっぱい味わいが加わり、見た目も華やかになります。

気をつけたいのは、チーズを出すタイミングです。冷蔵庫から出した直後ではなく、15分ほど室温に置いておくことで香りと味わいが十分に引き立ちます。また、カットは食べやすい一口大を意識し、盛り付けは色のバランスを考えて配置するとより美しく見えます。

このように、市販のハードチーズを活用すれば、簡単でありながらも満足度の高いおもてなしが可能になります。準備も後片付けも楽なので、急な来客時や自宅での軽い集まりにもぴったりです。

ハードチーズの食べ方のポイントを総まとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- ハードチーズは熟成によって旨味が凝縮された固いチーズである

- 種類ごとに風味や食感が異なるため目的に応じて選ぶのが良い

- 市販の塊チーズはそのままでも美味しく食べられる

- 食べる前に常温に戻すことで香りと味が引き立つ

- チーズごとに適したカット方法を選ぶことで見た目も美しくなる

- ピーラーや専用ナイフを使うとカットの幅が広がる

- 外皮の食可否は種類によって異なるため確認が必要

- 保存はラップと密閉袋で冷蔵、野菜室の利用が望ましい

- 開封後は2週間〜1か月を目安に食べきるとよい

- 表面に白カビが出ても内側は食べられる場合がある

- ゴーダやミモレットなどは熟成段階によって味が変化する

- ワインやフルーツと組み合わせると味の幅が広がる

- ナッツやクラッカーと合わせると手軽なおつまみになる

- 削って盛ることで立体感が出て見栄えが良くなる

- 木のプレートや小皿を使うとおしゃれな盛り付けができる