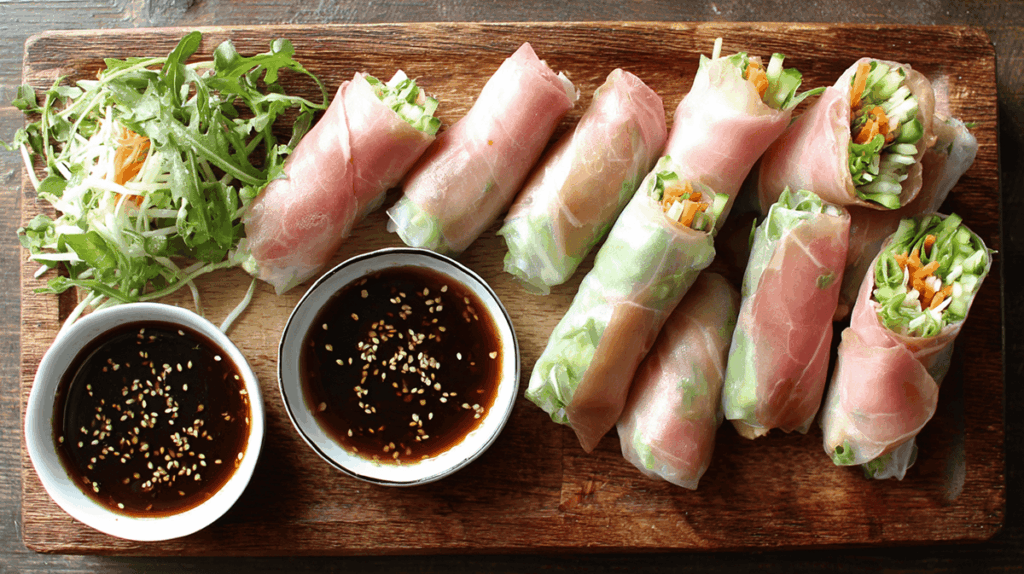

生ハムの生春巻きは、おしゃれでヘルシーな一品として人気が高まりつつある料理です。しかし、「生ハムに何を巻いたらいい?」「きれいな巻き方がわからない」「生春巻きは太りますか?」など、検索ユーザーの間では具体的な作り方や食材の選び方に不安を感じている方も少なくありません。

本記事では、初心者でも簡単に楽しめる生ハムの生春巻きの作り方を中心に、きゅうりやレタス、大葉、アボカドなどの具材の組み合わせ、スライスチーズやクリームチーズを使ったアレンジ、さらには大葉 チーズのような人気の組み合わせまで、バリエーション豊かに紹介していきます。

また、「上手な巻き方」や「春巻きの皮は生で食べてもいいですか?」といった基本的な疑問にも丁寧に答えつつ、ライスペーパー 生ハム 焼くアレンジなど少し変わった楽しみ方も取り上げます。

この記事を読めば、見た目も味も満足できる生ハムの生春巻きのアイデアがきっと見つかります。SNS映えする一皿を作りたい方にもおすすめの内容です。

- 生ハムの生春巻きに合う具材の選び方がわかる

- 巻き方のコツや失敗しない方法が理解できる

- ヘルシーに仕上げるポイントやカロリーがわかる

- 焼くなどのアレンジレシピも把握できる

生ハムの生春巻きの基本とおすすめ具材

何を巻いたらいい?おすすめ具材一覧

まず、生ハムに合う具材の特徴として「塩気を引き立てる」「食感に変化を与える」「見た目を華やかにする」の3つが挙げられます。これらの条件を満たす具材を選ぶことで、料理全体のバランスが良くなります。

具体的には、以下のような具材がおすすめです。

| 具材 | 特徴 | 合う理由 |

|---|---|---|

| アボカド | ねっとり・濃厚 | 生ハムの塩気と好対照でまろやかになる |

| きゅうり | シャキッとした食感 | 軽さと瑞々しさで全体が爽やかに |

| レタス | 食感とボリュームをプラス | 包む際にも使いやすく食感が軽快 |

| クリームチーズ | 濃厚でなめらか | 塩気をまろやかに包み込む |

| パプリカ | カラフルでシャキシャキ | 見た目の映え+甘みで食べやすさUP |

| 大葉 | 香りと清涼感 | 和風のアクセントとしてバランスが良い |

どの具材も、食感・味・色のバランスを考慮して選ぶとより美味しく仕上がります。初心者であれば、アボカド+きゅうり+クリームチーズのような組み合わせが巻きやすく、味のまとまりも出しやすいです。

ただし、具材を多くしすぎると巻きづらくなったり、味がぼやけることがあるので注意が必要です。2〜3種類に絞るのが失敗を防ぐコツになります。

大葉・アボカド・チーズの組み合わせが人気の理由

大葉、アボカド、チーズは、生ハムと非常に相性が良く、SNSでも人気の組み合わせです。それぞれの素材が異なる役割を果たしており、味と香りのバランスが絶妙だからです。

以下に、3つの素材が果たす役割を簡潔に整理します。

- 大葉:香りづけと清涼感を加える

- アボカド:脂質のコクと濃厚さで味に深みを与える

- チーズ(クリームチーズやモッツァレラなど):まろやかさをプラスし、塩味との調和を生む

これらを組み合わせることで、以下のようなメリットが得られます。

- 味のバランスがとれる

生ハムの塩気に対して、アボカドの脂肪分とチーズのまろやかさが塩分を中和し、大葉の香りが全体を引き締めます。 - 食感と彩りが豊かになる

やわらかいアボカドに、滑らかなチーズ、大葉のシャキ感が加わり、食べ応えが生まれます。また、見た目のコントラストが美しく、SNS映えしやすい点も人気の理由です。 - 簡単に入手・調理できる

いずれの素材もスーパーで手軽に手に入り、切って巻くだけで完成するため、調理のハードルが低いのも魅力です。

ただし、アボカドは変色しやすいという性質があり、切ったらなるべくすぐに巻くことがポイントになります。チーズも種類によっては味が強すぎて生ハムと喧嘩する場合があるため、クセの少ないタイプを選ぶのが安全です。

このように、味・香り・手軽さのすべてを満たすこの3素材の組み合わせは、多くの人に選ばれるのも納得の内容ではないでしょうか。

きゅうりとレタスで食感をプラスするコツ

生春巻きの魅力の一つに、さっぱりした食感とみずみずしさがあります。特にきゅうりとレタスは、その食感を際立たせる代表的な具材です。

なぜこの2つがよく使われるのかというと、それぞれ異なるタイプの歯ごたえを持っており、組み合わせることでバランスの良い食感を作れるからです。

以下にそれぞれの特徴と扱い方のポイントをまとめます。

| 食材 | 食感の特徴 | 調理時のコツ |

|---|---|---|

| きゅうり | シャキッと軽快 | 千切りにして水気を軽く切ること |

| レタス | ふんわり+パリパリ | 巻く直前に水気をふき取る、ちぎって使う |

きゅうりを厚めに切ってしまうと、他の具材と一緒に巻きづらくなり、ライスペーパーが破れる原因になります。千切りか薄切りにして、ペーパータオルなどで余分な水分を取っておくと安心です。

一方、レタスは全体を巻こうとするとボリュームが出すぎて形が崩れやすくなります。手でちぎって広げるように入れることで、かさばらず巻きやすくなります。

こうして食感に工夫を加えることで、生春巻きがより満足感のある一品になります。シンプルな材料でも、切り方と扱い方に気をつけるだけで、仕上がりは大きく変わってきます。

食べたら太りますか?栄養とカロリーを解説

生春巻きは一見ヘルシーに見える料理ですが、食べ方によってはカロリーや糖質が気になることもあります。ここでは、カロリーの目安や太りにくくする工夫を紹介します。

まず、一般的な生春巻き1本あたりのカロリーは以下の通りです(具材によって差があります)。

| 主な具材例 | カロリー目安(1本) |

|---|---|

| 生ハム+野菜のみ | 約90〜110kcal |

| 生ハム+アボカド+チーズ | 約130〜160kcal |

| エビ+野菜+ライスペーパー | 約80〜100kcal |

低カロリーに見える理由は、揚げたり焼いたりせず、生のまま食べることが多いからです。ただし、ライスペーパーは米粉が原料であるため、糖質はそれなりに含まれています。また、クリームチーズやアボカドなど脂質が多い具材を多用すると、全体のカロリーが増加します。

太りにくくするための工夫は以下の通りです。

- 高脂質の具材は1〜2種類までに抑える

- 野菜を中心にし、ボリュームを確保する

- タレはごまダレではなく、ポン酢やレモン汁など低カロリーなものにする

このように工夫すれば、生春巻きはダイエット中でも安心して楽しめる料理になります。具材とタレの選び方を少し意識するだけで、健康的な一品に変えられますよ。

春巻きの皮は生で食べてもいいですか?安全性を解説

結論から言うと、一般的な「春巻きの皮」は生で食べることは推奨されていません。これは、生での摂取を前提に製造されていないからです。

春巻きの皮には主に2種類あります。

| 種類 | 原料 | 生食の可否 |

|---|---|---|

| 揚げ春巻き用の皮 | 小麦粉+水+油など | 加熱が必要(生食NG) |

| ライスペーパー | 米粉+水+塩 | 生食OK(戻して使用) |

多くの人が混同しがちですが、ライスペーパーは生春巻き用であり、ぬるま湯で戻せばそのまま食べられる食品です。一方で、スーパーなどで販売されている小麦粉製の春巻きの皮(揚げ用・焼き用)は、加熱して食べることが前提であり、生のままだと硬く、消化にも適していません。

さらに、食品衛生の観点からも、火を通さないことで食中毒リスクが残る可能性があります。特に常温保存されている春巻きの皮は、開封後すぐに使わなかった場合に雑菌が繁殖する恐れもあるため注意が必要です。

したがって、「ライスペーパー=生でOK」「春巻きの皮(小麦製)=生でNG」と覚えておくと安全です。

生ハムの生春巻きの作り方と失敗しない巻き方

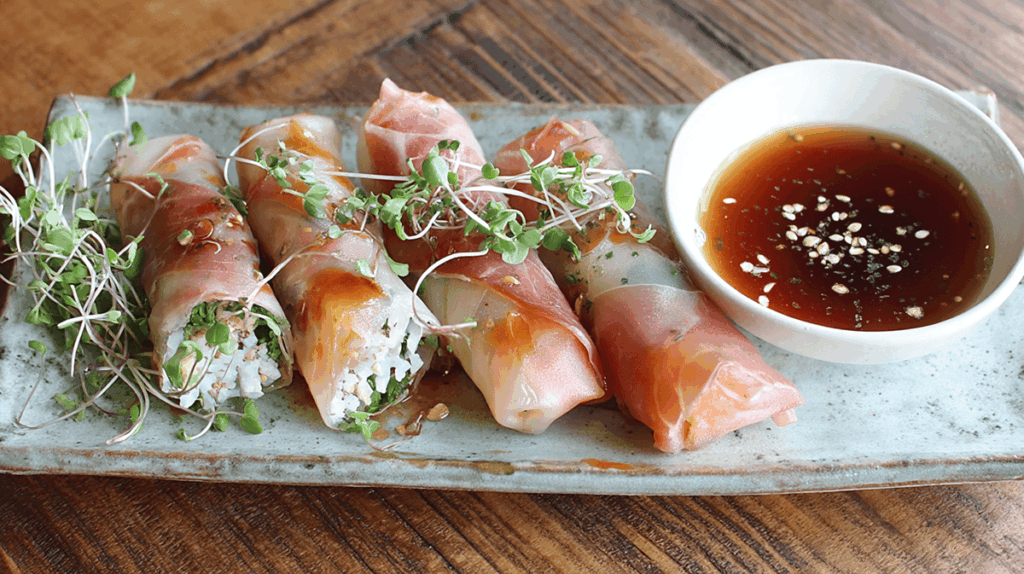

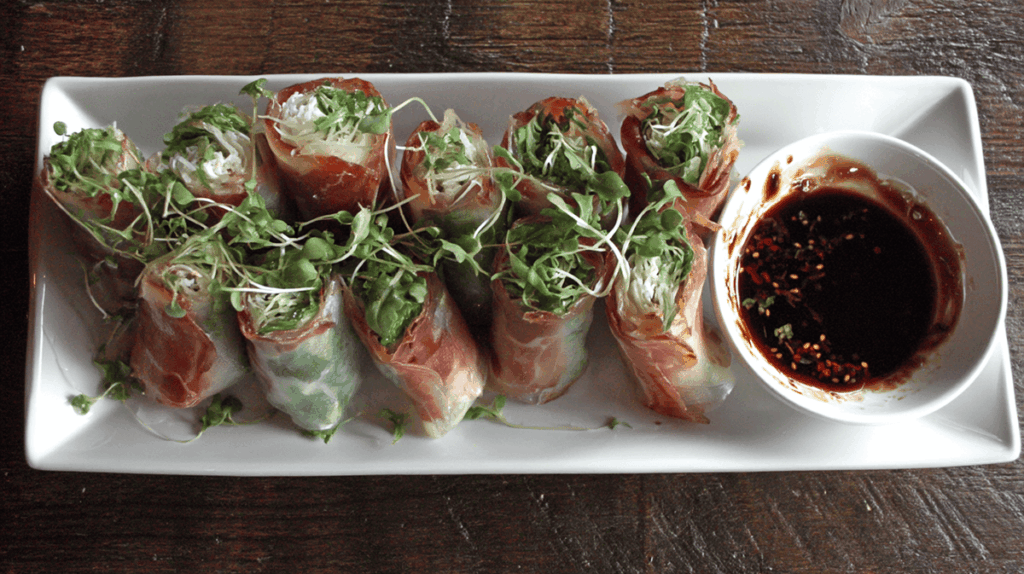

初心者でも安心!上手な巻き方と見栄えアップのコツ

生春巻きをきれいに巻くには、少しだけコツを押さえる必要があります。ただ、初心者でも次のポイントを意識するだけで、見た目にも美しい仕上がりが期待できます。

まず、巻き方の基本手順を簡単に紹介します。

- ライスペーパーをぬるま湯で5〜10秒ほど戻す

- 水分を軽くふき取り、まな板などに置く

- 手前1/3の位置に具材を並べる(具材は多すぎないように)

- 手前から巻き、左右を折り込んで最後まで巻く

ここで大切なのが、「具材の配置」と「巻く力加減」です。

- 具材は平たく均等に並べる

- 巻き始めの位置は手前すぎない(皮が余りやすいため)

- 巻くときは「しっかり巻くけど潰さない」力加減が必要

- 彩りの良い具材(パプリカ・大葉など)は外側に来るように置く

以下に、見栄えと巻きやすさの関係を簡単にまとめます。

| ポイント | 見栄えアップ | 巻きやすさ |

|---|---|---|

| 色の配置を工夫する | ○ | △ |

| 具材を詰めすぎない | ○ | ◎ |

| 最後の巻き締めを丁寧に | ◎ | ◎ |

水分が多すぎるとライスペーパーが破れやすくなりますので、具材は軽くキッチンペーパーで水気を取っておくと失敗が減ります。また、具材を「中央に集めて並べる」のではなく、横長に広げて巻くことで、断面が均一になり見た目が整います。

巻き方は、数をこなすうちに自然と慣れてきますので、まずは失敗を恐れずシンプルな具材で練習してみると良いでしょう。

スライスチーズやクリームチーズを使った巻き方の工夫

チーズを使った生春巻きはコクが増し、満足感のある味わいに仕上がります。ただし、巻き方に少し工夫が必要です。スライスチーズやクリームチーズはやわらかく崩れやすいため、そのまま巻こうとすると具材が偏ったり、ライスペーパーが破れることがあります。

チーズ別に巻きやすくするコツを整理すると、以下のようになります。

| チーズの種類 | 巻き方のポイント |

|---|---|

| スライスチーズ | 半分に折り、具材の下に敷いてから巻く |

| クリームチーズ | 小さじ1程度を薄く塗る、または細長く成形して中央に置く |

スライスチーズは折って使うことで面積をコンパクトにし、全体の厚みを均一に保てます。一方で、クリームチーズは塗るように使うと全体に広がり、他の具材としっかり馴染みます。あまり量が多いと巻きづらくなるため、必要最低限に留めておくことが大切です。

加えて、チーズは体温で柔らかくなるため、手早く巻くのもポイントです。具材がすべて整ってからライスペーパーを戻すと、時間を無駄にせずきれいに巻けます。

仕上がりを美しくするには、チーズの白さが断面に映えるよう、カラフルな野菜と組み合わせるのもおすすめです。

ライスペーパーの生ハムを焼くアレンジレシピを紹介

生春巻きは通常「生」で食べるイメージがありますが、ライスペーパーを焼いて楽しむアレンジもあります。生ハムとの相性も良く、外はパリッ、中はジューシーな仕上がりが特徴です。

ここでは、フライパンで簡単にできる焼き春巻き風レシピを紹介します。

【材料】(2本分)

- ライスペーパー:2枚

- 生ハム:2枚

- スライスチーズ:1枚

- アボカド:1/4個(スライス)

- オリーブオイル:適量

【作り方】

- ライスペーパーをぬるま湯で戻す

- 生ハム→チーズ→アボカドの順に並べて巻く

- フライパンにオリーブオイルをひき、中火で両面を焼く(各面1〜2分)

- きつね色になったら完成

この調理法のメリットは、外側が香ばしく、中の具材がとろけるような食感になることです。特にチーズを入れると、焼くことで程よく溶け、全体の一体感が高まります。

一方で注意点もあります。ライスペーパーは薄いため、油の温度が高すぎるとすぐに焦げてしまいます。中火以下でゆっくり加熱することがポイントです。また、油を多く使いすぎると重くなるため、軽くひと塗りする程度がベストです。

普段の生春巻きに飽きたときや、温かい料理を出したいときに、このアレンジは役立つのではないでしょうか。

大葉を加えることで得られる香りの効果とは

大葉を生春巻きに加えることで、味だけでなく香りの面でも大きな効果が得られます。大葉特有のさわやかな香りは、料理全体の印象を引き締め、素材同士の味をつなぐ役割を果たしてくれます。

大葉の香りの主成分は「ペリルアルデヒド」と呼ばれる精油成分で、鼻に抜ける清涼感と少しスパイシーな風味が特徴です。これにより、脂っこさや塩気の強い生ハム、濃厚なチーズなどと合わせても、後味がすっきりと感じられるようになります。

具体的な香りの効果を以下にまとめます。

| 効果の種類 | 説明 |

|---|---|

| 清涼感の付与 | 重たくなりがちな具材に軽さを与える |

| 香りのアクセント | 香りの単調さを防ぎ、全体にメリハリをつける |

| 食欲増進 | 爽やかな香りで食欲を促す |

| 消臭効果 | 生ハムなどのにおいを抑える働きがある |

また、大葉は見た目にも鮮やかな緑を添えるため、彩りの面でも貢献します。とくに写真映えを重視する場合は、具材の一番外側に配置すると視覚的にも印象的な仕上がりになります。

ただし、大葉の香りは強いため、入れすぎると他の素材の風味を打ち消してしまうことがあります。目安としては1本あたり1〜2枚にとどめるとバランスが取りやすいです。

このように、大葉はシンプルな素材でありながら、生春巻きの味わいを引き締め、香りで満足度を高める優秀なアクセントになるのではないでしょうか。

生ハムの生春巻きの魅力と作り方まとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 生ハムに合う具材はアボカド、チーズ、大葉などが定番

- 具材は2〜3種類に絞ると巻きやすく味がまとまる

- 大葉は香りのアクセントになり後味がすっきりする

- アボカドはコクを加え、全体をまろやかにまとめる

- チーズは塩気とのバランスが良く満足感が高い

- きゅうりとレタスは食感を加えさっぱりと仕上がる

- 巻く前に具材の水分をしっかり取ることが破れ防止に有効

- 見た目を意識するならカラフルな具材を外側に配置する

- ライスペーパーはぬるま湯で5〜10秒戻すのが適量

- 巻く際は手前から均一な力で押さえるように巻く

- スライスチーズは折って入れると巻きやすくなる

- クリームチーズは塗るか細く成形して使うとよい

- 焼くアレンジでは外がパリッと中はとろける食感に仕上がる

- 小麦粉の春巻きの皮は加熱前提で生食には向かない

- 生春巻きのカロリーは具材の選び方で大きく変わる

参考資料:生春巻き – 南九州市