クリームチーズと塩昆布の組み合わせは、驚くほど美味しく、あっという間に作れる最高のおつまみとして人気です。このレシピの魅力は、ただ和えるだけで完成する手軽さだけでなく、その無限の可能性にあります。

例えば、アボカドを加えれば濃厚な味わいになり、きゅうりやトマトを合わせれば爽やかな一品に変わります。風味付けに、おかかやオリーブオイルを使ってみるのも良いでしょう。さらに、この組み合わせはパスタソースやおにぎりの具、野菜がすすむディップとしても大活躍します。

しかし、その一方で「以外に何を混ぜるのが美味しいのだろう?」「作り置きしたいけど、混ぜると何日持つ?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなクリームチーズと塩昆布の魅力を最大限に引き出すための情報を、基本から応用まで網羅的に解説します。

- 失敗しない基本のレシピと黄金比

- 人気の定番から意外なアレンジ方法

- おつまみ以外にも使える応用レシピ

- 作り置きに役立つ正しい保存のコツ

クリームチーズ塩昆布の基本と人気アレンジ

無限おつまみは和えるだけ!黄金比の作り方

クリームチーズと塩昆布。この二つの食材が織りなすハーモニーが多くの人々を魅了する背景には、単なる「手軽さ」や「美味しさ」という言葉だけでは語り尽くせない、味覚の深い結びつきが存在します。クリームチーズが持つ乳製品特有の「コク」と穏やかな「酸味」、そして塩昆布が秘める日本の伝統的な「旨味」と「塩味」。これらが合わさることで、互いの長所を最大限に引き出し合う、まさに味の相乗効果が生まれるのです。

特別な調理器具や火を一切使わず、文字通り「和えるだけ」で完成する手軽さは、忙しい日々を送る私たちにとって大きな味方です。仕事終わりの一杯のお供に、あるいは急な来客時のおもてなしに、このレシピを知っているだけで食卓の豊かさは格段に向上します。

ここでは、その魅力を最大限に引き出すための基本であり、最も重要な「黄金比」について、食材選びの視点から深掘りし、誰が作っても失敗しないための具体的な手順を解説します。

まずは基本の材料から

全ての料理の基本は、質の良い材料を選ぶことから始まります。このレシピで使う材料は非常にシンプルですが、それぞれの特性を少しだけ意識することで、仕上がりが格段に変わってきます。

- クリームチーズ

- 100g程度

- 塩昆布

- 5g〜10g(大さじ1〜2杯)

- ごま油

- 小さじ1

クリームチーズの選び方

市販のクリームチーズには、箱に入った固形の「ブロックタイプ」と、カップに入った柔らかな「ポーションタイプ(スプレッドタイプ)」があります。どちらでも作ることは可能ですが、より濃厚でチーズ本来のコクを味わいたい場合は、乳脂肪分が高い傾向にあるブロックタイプがおすすめです。ポーションタイプは元々柔らかく混ぜやすい利点がありますが、製品によっては水分量が多いため、少し水っぽい仕上がりになることも考えられます。

塩昆布の選び方

塩昆布は、このレシピの味の根幹をなす「旨味」の源泉です。この旨味の主成分は、昆布に豊富に含まれるアミノ酸の一種「グルタミン酸」です。商品によって細切りタイプや角切りタイプ、また塩分や甘みのバランスも様々です。最初は少量から加え、味見をしながらご自身の好みの量を見つけることが、美味しく作るための重要な鍵となります。

ごま油の選び方

ごま油には、焙煎したごまを絞った香ばしい「焙煎ごま油」と、焙煎せず生で絞った「太白ごま油」などがあります。このレシピでは、香りが全体のアクセントとなるため、豊かな香ばしさを持つ焙煎ごま油が特に適しています。

美味しさを決める「黄金比」と作り方

最高の味を引き出すための手順は、非常にシンプルでありながら、それぞれに美味しさを科学する理由が隠されています。

- クリームチーズを常温に戻す

- 冷蔵庫から出したばかりのクリームチーズは、乳脂肪が固まっており、物理的に混ぜにくいだけでなく、風味も十分に感じられません。調理を始める15分〜30分前に室温に置いておくことで、乳脂肪の結晶が緩み、他の食材と滑らかに混ざり合う理想的な状態になります。時間がない場合は、耐熱容器に入れて電子レンジ(600W)で10秒〜20秒ほど加熱しますが、加熱しすぎると脂肪分が分離してしまう可能性があるため、様子を見ながら慎重に行うことが大切です。

- 材料を和える

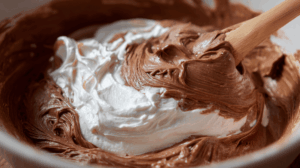

- ボウルに柔らかくなったクリームチーズ、塩昆布、ごま油を入れます。ここでスプーンやフォークの背を使い、クリームチーズをボウルの壁に押し付けるようにして潰しながら混ぜ合わせるのがポイントです。これにより、チーズの組織が効果的にほぐれ、塩昆布やごま油と均一なエマルジョン(乳化)状態を作り出し、口当たりが格段に滑らかになります。

「クリームチーズ 100g:塩昆布 10g:ごま油 小さじ1」という比率が、多くの方に支持される基本的な黄金比です。塩昆布が持つグルタミン酸の「旨味」と「塩味」、クリームチーズの脂肪分がもたらす「コク」と乳酸由来の「酸味」、そしてごま油の豊かな「香り」。この味の五角形が完璧なバランスで成り立ち、互いを引き立て合うことで、単体で食べる以上の深い満足感を生み出します。

お好みで、白ごまや刻みネギを散らすと、風味と食感のアクセントが加わり、より一層奥行きのある味わいへと昇華します。

定番アレンジ!アボカド・きゅうり・トマトの加え方

基本のレシピが持つ完成されたバランスを理解したら、次はその調和を保ちながら新たな要素を加える「アレンジ」の段階です。特に、食感や水分、酸味といった異なる個性を持つ野菜との組み合わせは、このレシピの可能性を無限に広げてくれます。ここでは、数あるアレンジの中でも特に人気が高く、味のバランスが取りやすい定番の組み合わせについて、その調理科学的な理由と共に詳しく解説します。

アボカド「濃厚さとクリーミーさをプラス」

「森のバター」とも称されるアボカドは、その名の通り植物性脂肪を豊富に含み、クリームチーズとの相性はまさに鉄板です。この二つが合わさることで、乳脂肪と植物性脂肪という異なる種類の脂肪が融合し、単独ではなし得ない、複雑で重層的なコクと滑らかな舌触りが生まれます。

調理のポイント

熟して食べ頃のアボカド(皮が黒く、ヘタの周りを軽く押すと少し弾力を感じる程度が目安)を半分〜1個、1cm角に切ってから混ぜ合わせます。アボカドは空気に触れると酵素の働きで変色しやすいため、少量のレモン汁を振りかけると、レモンに含まれるビタミンC(アスコルビン酸)が酸化を防ぎ、美しい色を保つことができます。さらに、わさび醤油を数滴加えるのもおすすめです。わさびの持つ揮発性の辛味成分「アリルイソチオシアネート」が、脂肪の濃厚さを一旦リセットし、味の輪郭をキリっと引き締める効果があります。

きゅうり「食感と爽やかさをプラス」

クリームチーズのまったりとしたクリーミーなテクスチャーの中に、きゅうりのシャキシャキとした軽快な歯ごたえが加わることで、食感のコントラストが生まれます。この対比が、食べる楽しさを増幅させてくれます。

調理のポイント

きゅうり1/2本を薄切りにし、塩を軽く振って5分ほど置く「塩もみ」という下処理が、このアレンジの成否を分けます。これは、浸透圧の原理を利用した調理法です。塩によってきゅうりの細胞から水分が引き出され、余分な水分が抜けることで、時間が経っても味が水っぽくなるのを防ぎます。同時に、青臭さが和らぎ、きゅうり本来の爽やかな香りが引き立ちます。水分をキッチンペーパーで丁寧に拭き取ってから和える、この一手間を惜しまないことが重要です。

トマト「酸味と彩りをプラス」

トマトが持つグルタミン酸(昆布と同じ旨味成分)と、爽やかな酸味が、クリームチーズの濃厚な風味と見事に調和します。また、鮮やかな赤色が加わることで、料理全体の彩りが豊かになり、視覚的な魅力も大きく向上します。

調理のポイント

ミニトマトであれば5〜6個、普通のトマトであれば1/2個を使用します。美味しく仕上げるコツは、トマトの種とその周りのゼリー状の部分をスプーンなどで取り除くことです。この部分は水分が非常に多いため、取り除くことで全体の味がぼやけるのを防ぎ、トマトの果肉感をしっかりと感じられるようになります。ごま油をオリーブオイルに変更し、粗挽きの黒胡椒やちぎったバジルの葉を加えれば、カプレーゼを彷彿とさせる、洗練された洋風の前菜へと姿を変えます。

おかか・オリーブオイル等以外に何を混ぜる?風味UP術

定番のアレンジを試した先には、さらにクリエイティブな味覚の冒険が待っています。基本のレシピがしっかりしているからこそ、少し意外な食材を加えても味が破綻せず、むしろ新たな魅力を発見できるのが、この料理の奥深さです。ここでは、風味を格段に向上させる「風味UP術」として、和風から洋風、そして食感や香りのアクセントを加える多彩なアイデアを提案します。

基本のレシピに何を混ぜるか迷ったときは、ぜひ以下の表を羅針盤として、あなただけのオリジナルレシピを探求してみてください。

| 加える食材 | 風味の方向性 | 特徴とおすすめの食べ方 |

| おかか(鰹節) | 和風・旨味 | 塩昆布のグルタミン酸とおかかのイノシン酸の相乗効果で、旨味が爆発的にアップします。 |

| オリーブオイル | 洋風・香り | ごま油の代わりに使うだけで一気にイタリアンな前菜に。黒胡椒やハーブとの相性も抜群です。 |

| 刻みわさび | 和風・刺激 | ツーンと鼻に抜ける爽やかな辛さが、クリームチーズの濃厚さを引き締め、大人向けの味わいに。 |

| ナッツ類 | 香ばしさ・食感 | 砕いたクルミやアーモンドを加えることで、香ばしさとカリカリとした食感が楽しめます。 |

| はちみつ | 甘じょっぱい | 塩昆布の塩気とはちみつの甘さが絶妙なバランス。ワインのお供やデザート感覚でも楽しめます。 |

| 韓国のり | ごま油との相性 | ごま油の風味と韓国のりの塩気が相性抜群。ちぎって混ぜ込むだけで、やみつきの味わいに。 |

| いぶりがっこ | 燻製香・食感 | 秋田名物のいぶりがっこの燻製の香りとポリポリとした食感が、クリームチーズと意外なほど合います。 |

これらの食材は、それぞれがユニークな個性を持っています。例えば、「おかか」を加えることは、和食のだし文化における「旨味の相乗効果」を応用するということです。昆布のグルタミン酸と鰹節のイノシン酸が出会うと、単独で味わうよりも旨味が7〜8倍に感じられると言われており、この現象が小さな器の中で起こるのです。

また、「はちみつ」を加えるのは、「味の対比効果」を利用したテクニックです。塩味とはちみつの甘味という対照的な味を同時に味わうことで、互いの味が引き立ち、より複雑で奥行きのある味わいが生まれます。「いぶりがっこ」や「ナッツ類」は、滑らかなクリームチーズに「食感の多様性」をもたらし、食べる楽しさを加えてくれます。

このように、ただ混ぜるだけでなく、なぜそれが美味しくなるのかという背景を少し意識するだけで、アレンジの幅はさらに広がります。「アボカド+わさび醤油」や「トマト+オリーブオイル+黒胡椒」のように、自分だけの最高の組み合わせを見つけ出す過程こそ、このシンプルな料理が提供してくれる、最も豊かな体験と言えるでしょう。

クリームチーズ塩昆布の応用術と実用知識

パスタ・おにぎり・ディップへの応用レシピ

クリームチーズ塩昆布が持つ魅力は、単なる「おつまみ」という枠には収まりきりません。むしろ、その完成された味わいのベースは、日々の食事の「主役」へと昇華させるための万能な素地とも言えます。ここでは、この万能ベースをどのように展開させ、日々の食卓をより豊かにできるか、具体的で実践的な3つの応用レシピを、調理のポイントと共に深く掘り下げて解説します。

濃厚クリームパスタソースとして

茹でたてのパスタに和えるだけで、お店で食べるような本格的なクリームパスタが、驚くほど短時間で完成します。この手軽さは、忙しい日のランチやディナーに最適です。

調理のポイント

成功の鍵は、ソースを滑らかにするための「水分」の加え方です。基本のクリームチーズ塩昆布(100g分)に対して、牛乳または豆乳を大さじ2〜3杯加えることで、ソースとしての流動性が生まれます。

ここで最も重要なのが、パスタの「茹で汁」を大さじ1〜2杯加えることです。茹で汁に含まれるデンプン質が、ソース全体を繋ぎとめる「乳化剤」の役割を果たし、クリームチーズの油分と水分が分離するのを防ぎます。これにより、パスタの表面にソースがよく絡み、一体感のある滑らかな仕上がりとなります。

フェットチーネのような平打ち麺や、リガトーニのようなソースが絡みやすいショートパスタとの相性は特に抜群です。仕上げに粗挽きの黒胡椒を振るのはもちろん、燻製の香りが豊かなパンチェッタやベーコン、旨味の強いしめじや舞茸などを炒めて加えることで、一気にレストラン級の一皿へと格上げされます。

間違いない美味しさ!おにぎりの具材として

クリームチーズという乳製品と、お米という穀物の組み合わせは、一見すると意外に感じられるかもしれません。しかし、リゾットやドリアのように、世界中の料理でこの二つの相性の良さは証明されています。クリームチーズの持つ脂肪分が米粒一つひとつを優しくコーティングし、塩昆布の旨味と塩気が全体に行き渡ることで、冷めても美味しさが持続します。

調理のポイント

炊きたての温かいごはん(お茶碗一杯分、約150g)に対し、クリームチーズ塩昆布を大さじ1杯強を目安に混ぜ込むのが、バランスの良い比率です。ごはんが温かいうちに混ぜることで、クリームチーズが程よく溶け、ごはん全体と馴染みやすくなります。

このままでも十分に美味しいですが、刻んだ大葉(青じそ)を加えれば、その爽やかな香りがチーズの濃厚さを引き立て、後味をさっぱりとさせてくれます。また、香ばしい白ごまを加えれば食感のアクセントにもなります。お弁当の具材としても大変優秀で、いつものおにぎりとは一味違う、新しい定番となることでしょう。

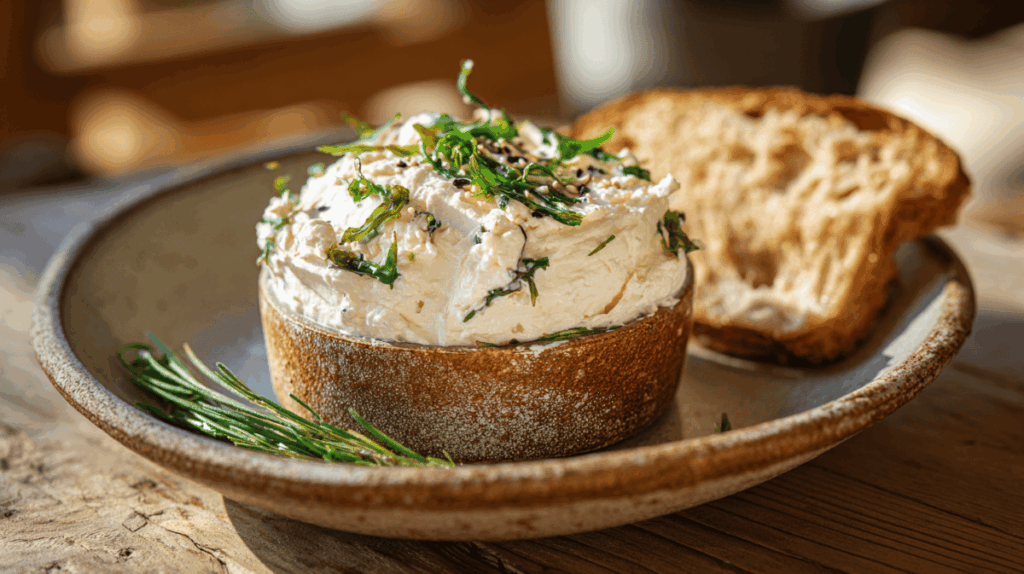

野菜がとまらない万能ディップとして

このレシピは、少しの工夫で、人々が集まるパーティーシーンでも主役になれる、華やかなディップソースへと姿を変えます。美味しさはもちろん、その彩りの豊かさで、食卓を楽しく演出してくれます。

調理のポイント

ディップとしての最適なテクスチャーを作るには、固さの調整が鍵となります。基本のクリームチーズ塩昆布に、マヨネーズを加えればよりリッチでコクのある味わいに、プレーンヨーグルトを加えれば酸味が加わり、さっぱりとした軽い口当たりになります。少量ずつ加えて、お好みの滑らかさになるまで調整してください。より滑らかな口当たりを求めるなら、ハンドミキサーで軽く撹拌するのも一つの方法です。

きゅうり、にんじん、パプリカ、セロリといった定番の野菜スティックはもちろん、塩茹でしたブロッコリーやアスパラガス、カリッと焼いたバゲットやクラッカー、少し意外なところではフライドポテトとの相性も抜群です。大きな皿の中央にディップを置き、周りに色とりどりの野菜を放射状に並べるだけで、簡単ながらも見栄えのする一品が完成します。

混ぜると何日持つ?作り置きと冷蔵保存のコツ

手軽に作れるからこそ、少し多めに作って「作り置き」しておきたい、と考えるのは自然なことです。美味しい料理を、いつでも安心して楽しめるように、ここでは食品衛生の観点も踏まえ、安全な保存期間の目安と、風味を損なわないための具体的な保存のコツについて詳しく解説します。

冷蔵保存での保存期間の目安

調理済みの食品を保存する上で最も重要なのは、食中毒の原因となる細菌の増殖をいかに抑えるか、という点です。作ったクリームチーズ塩昆布は、必ず清潔な密閉容器に入れ、速やかに冷蔵庫で保存してください。

一般的な保存期間の目安は、調理後2〜3日です。 クリームチーズは水分と栄養分が豊富な乳製品であり、時間の経過と共に風味の劣化や細菌の増殖リスクが高まります。

特に注意が必要なのは、きゅうりやトマトといった水分の多い生の野菜を加えた場合です。野菜から出る水分によって、料理全体の「水分活性」が高まり、細菌がより活動しやすい環境になってしまいます。そのため、生の野菜を加えたアレンジの場合は、調理したその日のうちに食べきることを強く推奨します。もし残った場合でも、翌日中には必ず消費するように心がけてください。

美味しさを保つ保存のコツ

美味しさと安全性を両立させるためのポイントは、「清潔な環境の維持」と「劣化要因の排除」です。家庭での食中毒予防としても非常に有効な考え方ですので、ぜひ実践してください。

参考資料:厚生労働省「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」

- 清潔な器具を使う

- 調理前の手洗いはもちろん、使用するボウル、スプーン、保存容器は全て清潔で完全に乾いたものを使いましょう。調理中に他の食材に触れた手や器具で混ぜたりしないよう、二次汚染(交差汚染)を防ぐ意識が大切です。

- 密閉容器で保存する

- 蓋がしっかりと閉まる密閉容器に入れることで、空気中を浮遊する細菌の侵入を防ぎます。また、冷蔵庫内の他の食品からの「におい移り」を防ぎ、クリームチーズ本来の風味を守る効果もあります。

- 食べる分だけ取り分ける

- 保存容器から直接口をつけた箸やスプーンで食べると、唾液に含まれる細菌が容器内に入り込み、急激な腐敗の原因となります。必ず都度、清潔で乾いた別のスプーンなどを使って、食べる分だけを小皿に取り分ける習慣をつけましょう。

なお、クリームチーズは「乳化」という非常にデリケートな状態で水分と脂肪分が結びついています。一度冷凍すると、内部の水分が氷の結晶となり、この乳化構造を破壊してしまいます。その結果、解凍時に水分が分離し、元の滑らかでクリーミーな食感は失われ、ざらざらとした食感になってしまいます。そのため、このレシピの冷凍保存は風味や食感を著しく損なうため、推奨できません。

【まとめ】可能性が広がるクリームチーズ塩昆布

この記事では、クリームチーズと塩昆布を使ったレシピの基本から応用まで、幅広く解説しました。最後に、その魅力を最大限に楽しむためのポイントをまとめます。

- クリームチーズは常温に戻すと格段に混ぜやすくなる

- 塩昆布の量はお好みで塩分を調整するのがポイント

- ごま油の香りが全体の風味を豊かにまとめてくれる

- まずは基本の3つの材料だけでシンプルに味わってみる

- アボカドを加えるとクリーミーで濃厚な味わいに変化

- きゅうりの水分はしっかり切るのが美味しく作るコツ

- トマトの酸味はクリームチーズのコクと相性が抜群

- おかかを加えれば和風の旨味がさらにアップグレード

- オリーブオイルと黒胡椒で洋風の前菜に早変わりする

- ナッツ類やはちみつなど意外な組み合わせも楽しめる

- 茹でたパスタに和えるだけで簡単なクリームソースになる

- 温かいごはんに混ぜ込めば絶品のやみつきおにぎりに

- 牛乳やマヨネーズで伸ばせば万能ディップソースに変身

- 冷蔵保存の目安は2〜3日、密閉容器に入れるのが基本

- 水分の多い野菜を入れた場合は早めに食べきるのが安心