ブルーチーズは、その独特な見た目と香りから、好みが大きく分かれる食材のひとつです。表面や内部に青カビがびっしりと生え、見た目には「カビ生えたは食べれるの?」と不安を感じる方も多いかもしれません。しかし、実際には世界中で愛されており、「うますぎ」と称されるほど高く評価されています。

では、ブルーチーズはなぜ食べれるのでしょうか?なぜ青カビや白カビのふわふわのついた食品が安全とされているのか。そして、そもそも最初に食べた人はどんな理由でこのチーズを口にしたのか、不思議に思う方もいるはずです。

この記事では、「ブルーチーズはなぜ食べれる」と検索した方に向けて、ブルーチーズに使われている青カビの正体や安全性、食べ方の工夫まで、初めての方にもわかりやすく解説します。食べ慣れていない方でも楽しめるようなヒントも紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

- ブルーチーズに使われる青カビの安全性

- 食用カビと有害なカビの違い

- ブルーチーズが生まれた歴史的背景

- 初心者でも楽しめる食べ方の工夫

ブルーチーズはなぜ食べれるのか徹底解説

ブルーチーズの青カビはなぜ安全なのか?

ブルーチーズに使われている青カビは、人体に悪影響を及ぼさない特別な種類のカビであるため、安全に食べることができます。これは、食品用として厳選され、管理されたカビのみが使用されているからです。

多くの方が「カビ=腐敗=有害」と考える傾向があります。しかし、ブルーチーズに使われる青カビ「ペニシリウム・ロックフォルティ」は、発酵食品専用に長年使われてきた菌で、人体に有毒な物質を出さないことが確認されています。つまり、自然に生えるカビとは代謝や性質が異なるということです。

例えば、家庭でカビの生えたパンは廃棄すべきですが、それはどの菌が繁殖しているか分からないためです。一方、ブルーチーズの製造では、特定の青カビをクリーンな環境で意図的に増殖させています。発がん性物質を出すようなカビであれば当然使用されることはありません。

また、厚生労働省をはじめとする各国の食品安全機関によって、ブルーチーズに使用される青カビは安全性が認められており、一定の基準のもとで流通しています。

ただし、乳製品アレルギーがある方や免疫力が低下している方は注意が必要です。安全なカビとはいえ、体質によっては反応が出る可能性があります。このように、ブルーチーズの青カビは安全とされてはいるものの、万人に無条件で安全というわけではありません。

このように考えると、「青カビがあるから危ない」という先入観は、正しい知識をもって見直す必要があると言えるでしょう。

青カビと白カビの違いと安全性のポイント

青カビと白カビは見た目や用途が異なるだけでなく、性質や安全性にも大きな違いがあります。チーズに使われる両者はそれぞれ異なる目的と働きを持っているのです。

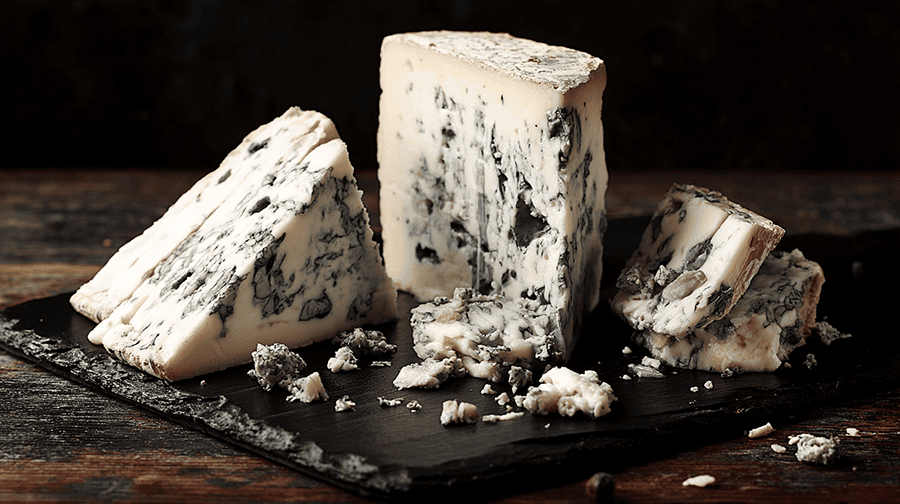

まず、青カビ(ペニシリウム・ロックフォルティ)は、ブルーチーズの内部に青緑色の筋を作り、独特の風味を与えるために使用されます。これはチーズの内部に空気を取り込み、熟成させる工程で重要な役割を果たします。

一方で、白カビ(ペニシリウム・カマンベルティ)はカマンベールやブリーなどの表面に発生し、外皮を柔らかくしながら内部をクリーミーに仕上げます。白くふわふわした見た目が特徴的です。

このとき重要なのが、それぞれのカビが人にとって安全な菌株から選ばれているという点です。青カビも白カビも、野生に存在するすべての種が食用に向いているわけではありません。実際、自然界に存在する一部のカビには毒性があり、誤って摂取すると健康に害を及ぼすことがあります。

しかし、チーズに使われるカビは長年の研究により安全性が確認されたものだけが使われており、厳しい衛生管理のもとで製造されています。そのため、適切な環境で作られたチーズであれば、どちらのカビも安心して食べることができます。

ただし、家庭でカビが生えたチーズやパンに似た見た目のカビがあっても、それが食用である保証はありません。見た目だけで判断せず、購入品であっても保存状態が悪い場合は注意が必要です。

このような理由から、青カビと白カビはどちらもチーズづくりに重要な存在ですが、安全に食べられるのは「選ばれた菌株」だけであることを忘れてはなりません。

どんなカビでできている?

ブルーチーズに使われているのは、「ペニシリウム・ロックフォルティ(Penicillium roqueforti)」という特定の青カビです。これはチーズ製造のために選ばれた、安全性の高い菌種であり、自然界に存在する一般的なカビとは性質が異なります。

このカビは、チーズの内部で青緑色の筋を形成し、独特の風味や香りを生み出す働きを持っています。さらに、このカビが発酵の過程で放つ酵素によって、チーズのたんぱく質や脂質が分解され、なめらかでコクのある味わいが生まれます。

ペニシリウム・ロックフォルティは、ブルーチーズに特有のピリッとした刺激や香りの要因となる物質を生成しますが、毒性はなく、食用として長年利用されてきました。実際には、世界中のブルーチーズ製造でこの菌が使われており、ロックフォール(フランス)、ゴルゴンゾーラ(イタリア)、スティルトン(イギリス)などの有名な銘柄にも同じ種のカビが用いられています。

これには、同じ菌でも使用する地域や熟成方法、牛や羊の乳などの素材によって風味に違いが出るという特徴があります。

ただし、似た見た目のカビが家庭の冷蔵庫内などで自然発生した場合、それがペニシリウム・ロックフォルティである保証はありません。食品に意図せず生えたカビには有害な種類もあるため、食べるべきではありません。

このように、ブルーチーズに使用されるカビは、食用として特別に管理・選別されたものです。安全性が担保された環境でのみ利用されているため、安心して楽しむことができます。

ブルーチーズはなぜ食べれるのかを歴史から学ぶ

なぜ人は最初に食べたのか?

ブルーチーズを人が最初に食べたのは、偶然の出来事がきっかけだったとされています。明確な記録は残っていないものの、広く知られているのは「洞窟の中に放置されたチーズに青カビが自然発生した」というエピソードです。

古代ローマ時代には、すでにチーズの製造が行われており、洞窟などの冷暗所で熟成させる習慣がありました。この環境は湿度と温度が一定に保たれており、青カビが自然発生しやすい条件が整っていたと考えられます。あるとき偶然にもチーズの内部にカビが繁殖し、それを恐れずに試食した人がいたことが、ブルーチーズの始まりとされています。

このとき使用された洞窟のひとつが、現在のフランス・ロックフォール村の石灰岩洞窟だとされており、ここでは今でも伝統的な方法でブルーチーズが製造されています。

一方で、なぜ当時の人が「見た目が変化したチーズ」を口にしたのかについては、保存食としての必要性があったと考えられます。貴重な食料を簡単に捨てるわけにはいかなかったため、多少の変化があっても「味を確認してから判断する」という行動が自然に行われていた可能性があります。

もちろん、現代のような衛生知識や微生物の理解がない時代では、発酵と腐敗の境界があいまいでした。その中で偶然にも美味しさを感じた食材が、食文化として根づいていったのでしょう。

つまり、ブルーチーズの始まりは偶然と勇気、そして知恵が結びついた結果と言えます。現在の私たちはその恩恵として、洗練された技術によって再現された風味を、安全に楽しめるようになっています。

「うますぎ」と評価される理由

ブルーチーズが「うますぎ」と言われるのは、その強烈な風味と深いコク、そして塩味や旨味のバランスが独特だからです。慣れていない人にとってはクセの強い食材に感じられることもありますが、一度その味にハマると、他のチーズでは物足りなくなるという声も多く見られます。

この評価の背景には、ブルーチーズが持つ複雑な味わいがあります。青カビがチーズのたんぱく質と脂肪を分解することで、アミノ酸や脂肪酸が生まれ、それが濃厚な旨味と香りを作り出します。これらは旨味成分として舌に強く訴えかけ、食欲を刺激します。

例えば、ロックフォールチーズは羊乳から作られ、非常にクリーミーでコクが深い一方、ゴルゴンゾーラはマイルドとピカンテの2種類があり、好みに合わせて選べます。こうした味の幅の広さも、ブルーチーズの魅力の一つです。

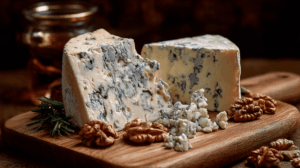

さらに、ブルーチーズは甘味のある食材とも相性がよく、はちみつやドライフルーツ、ナッツと組み合わせることで味のコントラストが際立ちます。これにより、味覚に奥行きを感じさせるため、「これはうまい」と感じやすくなるのです。

一方で、香りの強さや塩気が苦手な人も一定数います。そのため、最初に食べるブルーチーズの種類や食べ方を工夫することが重要です。好き嫌いが分かれやすいからこそ、ハマった人には強烈な【推しチーズ】になる。これが「うますぎ」と絶賛される理由だといえます。

初心者向けの食べ方と風味の工夫

ブルーチーズ初心者が無理なく楽しむためには、少量から試し、他の食材と組み合わせることが効果的です。香りや塩味に抵抗がある場合でも、工夫次第で食べやすくなります。

はじめにおすすめしたいのは、マイルドなブルーチーズを選ぶことです。例えば、ゴルゴンゾーラ・ドルチェは比較的穏やかな味わいで、初心者でも手に取りやすい種類です。また、クセの少ないチーズは口当たりも柔らかく、カビの刺激も控えめです。

食べ方としては、クラッカーやパンに少量乗せ、はちみつやジャムを添えると風味がまろやかになります。甘さが塩味や香りを包み込むため、チーズ本来の旨味を感じつつ、苦手な部分を緩和できます。さらに、くるみやナッツなどの香ばしい食材との相性も抜群です。

サラダに砕いてトッピングする方法も、初心者には適しています。葉物野菜やドレッシングと一緒に口に入れることで、ブルーチーズの存在がほどよく分散され、違和感なく楽しめます。

一方で、ブルーチーズは加熱にも向いています。ピザやグラタンに少量使うと、熱で香りが穏やかになり、クリーミーさが増します。料理の一部として取り入れることで、風味に慣れる練習にもなるでしょう。

このように、最初から単体で食べようとせず、他の食材や調理法と組み合わせて少しずつ慣れていくことが、ブルーチーズとの上手な付き合い方と言えます。段階的に試すことで、抵抗感が少なくなり、自分なりの「美味しい食べ方」が見つかるはずです。

ワインと合わせる!相性の良いペアリング

ブルーチーズは風味が強く、塩味も際立っているため、ワインと合わせることでその個性が引き立ちます。ただし、どのワインでも合うわけではなく、バランスを取るためのコツがいくつかあります。

一般的に、ブルーチーズと最も相性が良いとされるのが甘口ワインです。これは、ブルーチーズの塩気と甘口ワインの糖分が対照的に作用し、互いの味を引き立て合うからです。代表的なのはフランスのソーテルヌや、イタリアのパッシートなど。例えば、ゴルゴンゾーラ・ドルチェとソーテルヌを合わせると、チーズのまろやかさが引き立ち、全体として非常に調和のとれた味わいになります。

一方で、ドライ(辛口)の赤ワインと合わせる場合は注意が必要です。タンニンの渋みとブルーチーズの刺激的な香りがぶつかってしまい、相性が悪くなることがあります。ただし、まろやかなタイプの赤ワインであれば、一部のブルーチーズと好相性を見せる場合もあります。

辛口の白ワインでは、果実味が豊かで酸味が穏やかなタイプがおすすめです。リースリングやゲヴュルツトラミネールといったアロマティックな白ワインは、チーズの複雑な香りと調和しやすく、さわやかな後味を演出します。

また、ポートワインやマデイラなどの酒精強化ワインもブルーチーズと相性が良いことで知られています。これらはアルコール度数が高く、甘みとコクを兼ね備えているため、ブルーチーズの持つインパクトに負けません。

このように、チーズとワインの相性を考えるときには、塩味・脂肪分・香り・温度などの要素を総合的に見て、ワインを選ぶことが大切です。特に初心者の方は、まずは甘口ワインとの組み合わせから試してみると、ブルーチーズの魅力をより感じやすくなるでしょう。

食事の最後にチーズとワインを一緒に味わうのもおすすめです。少量で満足感が得られやすく、大人のデザートとしても楽しめます。初めてのペアリング体験でも、選び方を間違えなければ、きっと新しい美味しさに出会えるはずです。

ブルーチーズはなぜ食べれるのかを総合的に理解するまとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 使用される青カビは毒性のない特定の菌種である

- ペニシリウム・ロックフォルティは長年食用に利用されてきた

- 製造時は衛生管理された環境でカビを繁殖させている

- 自然に発生したカビとは性質が異なる

- 青カビは発酵により旨味や香りを生み出す

- 白カビとは用途も働きも異なるが、いずれも食用に選別されている

- ロックフォールやゴルゴンゾーラなど世界中で使用されているカビは同一種

- ブルーチーズの始まりは偶然の発見とされている

- 洞窟など特定の環境がカビの繁殖を助けた

- ブルーチーズは強い風味と塩味で「うますぎ」と評価される

- 甘味のある食材との組み合わせで味に深みが出る

- 初心者にはマイルドな種類から始めるのが望ましい

- はちみつやナッツなどで香りを和らげられる

- ピザやグラタンなど加熱調理でも楽しめる

- ワインは甘口や酒精強化タイプとの相性が良い

参考資料:食品安全関係情報詳細|食品安全委員会